日前,65岁的朱先生在家人陪同下,由轮椅推送至呼吸与危重症医学科进行复诊。尽管他依然需要轮椅辅助,但与一个月前初次就诊时相比,他的精神状态已显著改善,在家时可独立行走完成日常生活需求。

慢性消耗 致病情急转直下

朱先生一个月前因“持续消瘦3月,发热1周”来我院求医。据家人所述,朱先生以往健康状况良好,曾从事保洁和垃圾分类工作,期间未出现过重大疾病,甚至未曾感染过新冠病毒。近3个月体重骤减约18斤。病前他行动自如,热衷于麻将等休闲活动,而病发后却行动困难,长期卧床,尤其是双下肢麻木和刺痛感显著加剧了他的不适。近1周内,朱先生还出现了发热症状,体温最高达到38℃,伴有恶心、四肢麻木和气促,偶尔咳嗽并咳出白色黏痰。家人目睹其症状日益加重,食欲不振,精神萎靡。尽管辗转多家医院接受抗感染和营养支持治疗,病情却始终未见好转。最终,朱先生来到我院寻求进一步诊治。

良医挖掘 表象后真实病因

王耀炜副主任医师细致地为朱先生采集了病史,并进行了全面的体格检查,同时参考了外院的检查结果,初步判断朱先生的病情并不简单。随后的检查中,陆续发现了一些关键线索。朱先生体内的嗜酸性粒细胞比例和计数持续偏高,C反应蛋白水平不断上升,同时伴有贫血和低蛋白血症。胸部CT和胃镜检查显示的慢性病变特征,使医生们高度警惕潜在的恶性肿瘤或全身性疾病风险。进一步的系统性排查发现,朱先生的呼出气一氧化氮(FENO)水平升高,虽否认哮喘病史,但提示气道高反应性增高,合并有慢性鼻息肉、周围神经损害、骨髓穿刺活检提示嗜酸性粒细胞浸润等多个器官、多个系统受累的表现。

团队齐聚 合力攻克罕见病

副院长兀威和副主任医师张芳多次到病床前看望朱先生,并与家属进行了深入的交流,告知他们朱先生的病症可由一种罕见病——嗜酸性肉芽肿性多血管炎所解释。家属表示理解并全力配合治疗。为确保诊断无误,科室邀请了相关科室进行会诊,并在所有检查结果完善后,组织了多学科团队(MDT)讨论。团队成员的充分交流和发言,为疾病的诊断提供了坚实的理论基础,使得诊断过程变得清晰明确。

精心诊疗 新兴方案创奇迹

最终,朱先生及其家属接受了激素及生物制剂的治疗,并辅以护胃、补钙、营养神经等支持治疗。两天后复查,嗜酸性粒细胞计数已降至正常。朱先生的体温也恢复正常,他感到乏力有所缓解,尤其是双下肢的麻木和刺痛感明显改善。这一刻,久违的笑容终于在一家人脸上绽放。此次间隔2周来院复查,精神状态明显改善。

与罕见病 狭路相逢直面挑战

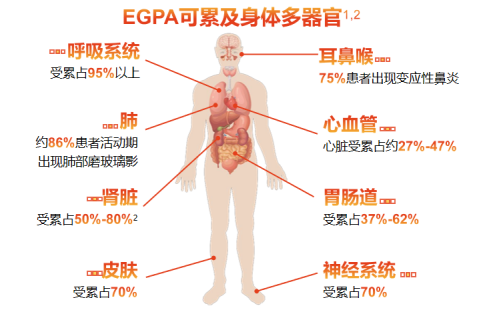

嗜酸性肉芽肿性多血管炎(Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis,EGPA),曾被称为Churg-Strauss综合征,是一种罕见的自身免疫性疾病。根据流行病学数据,EGPA的总患病率为10.7~13.0/百万,年发病率为0.5~6.8/百万。由于EGPA可以影响多个器官系统,包括肺、心脏、皮肤、神经、胃肠道、眼睛、耳鼻喉和肾脏等,因此对患者来说可能是严重且具有挑战性的。治疗上,靶向生物制剂有望帮助降低年复发率,减少口服激素的用量,延长疾病缓解的时间,从而提高患者的生活质量。呼吸与危重症医学科团队不断更新对EGPA的前沿认知,努力提升自身的诊疗水平,并勇于尝试新兴的治疗方案,从而为患者提供坚实的医疗支持。

图片来源于参考文献。

参考文献

1.嗜酸性肉芽肿性多血管炎诊治规范多学科专家共识.中华结核和呼吸杂志. 2018;41(7):514-521.

2.Baldini C, et al. Rheum Dis Clin North Am. 2010;36(3):527-543.